Les critiques envers le transport aérien fleurissent un peu partout depuis deux ans, ainsi que les appels à sa limitation. Mais que lui reproche-t-on exactement ? Dans cet article, nous discuterons de plusieurs aspects scientifiques liés à cette question. Dans un autre article, Giles Carré du CSN nous livrera son expérience et son point de vue personnel sur le Toulouse-Paris en train.

D’abord, il est reproché au transport aérien d’être un moyen de transport émettant beaucoup de gaz à effet de serre : sur les longues distances, prendre l’avion équivaut, en terme d’émissions CO2, à faire le voyage tout seul dans une voiture. Et pour les petites distances, parce que les émissions sont prépondérantes lors de la phase de décollage, cela revient à faire le voyage tout seul dans une grosse voiture ou un 4×4. Par comparaison, les émissions d’un voyage en TGV sont 15 fois moins importantes.

Ensuite, il faut savoir que, comme cela est très bien expliqué dans cet article, les impacts sur le réchauffement climatique de l’aviation sont plus importants que ceux prédits par leurs seules émissions de CO2. Sont mis en cause, notamment, la création d’ozone en altitude et l’effet des cirrus formés par les avions, qui augmentent le réchauffement. La valeur exacte de l’augmentation due aux cirrus est incertaine, et les facteurs multiplicatifs prenant en compte l’ensemble de ces effets sont compris entre 2 et 7, la valeur communément utilisée actuellement étant 3 (voir ici). Donc disons qu’on conduit 3 berlines en même temps lorsque l’on fait un Toulouse-Paris en avion, et que la contribution au réchauffement climatique serait environ 45 fois moins importante si on avait pris le train. Ce fameux facteur 3 s’applique à tous les chiffres que l’on entend ou lit dans les médias sur le transport aérien, puisque les chiffres donnés sont quasiment toujours ceux des émissions carbone seules.

Ce qu’on lui reproche également, c’est de permettre, et donc par là même, d’inciter aux voyages à très longues distances… car peu de gens parcourraient 8 000 km pour partir en vacances ou aller en conférence en l’absence de transport aérien. Ainsi, nos collègues de l’Observatoire Midi-Pyrénées, qui ont fait le bilan des voyages aériens dans leur laboratoire, montrent que le Toulouse-Paris, en dépit du fait qu’il soit très fréquenté, représente au final moins de 10% des émissions, la belle part étant dévolue aux voyages de plus de 10 000 km, et donc aux voyages intercontinentaux. Ceci explique l’appel de scientifiques de plus en plus nombreux à limiter au maximum ou arrêter les conférences intercontinentales, et montre également l’intérêt d’initiatives comme celles de nos collègues du LISBP, qui choisissent de rejoindre leur lieu de conférence sans prendre l’avion (voir le numéro précédent d’Hebdo INSA). Mais cela pose également la question des pratiques et politiques de l’enseignement supérieur et de la recherche en général, qui contribuent implicitement ou explicitement au développement des voyages à longue distance (évaluation des carrières basées sur les conférences internationales, financement fléchés sur des projets collaboratifs intercontinentaux, multiplication des conférences internationales sur des mêmes thématiques, création de masters internationaux, bourses pour la mobilité internationale, etc…). Sans parler des voyages en avion pour les loisirs : ils constituent une majorité des trajets, et sont un luxe réservé à la frange la plus aisée de la population mondiale, dont nous faisons partie.

Enfin, et c’est sans doute là un point noir, les perspectives de décarbonation du transport aérien sont faibles. Il y a deux raisons à cela. D’abord, le coût financier du voyage étant majoritairement dicté par le celui du kérosène, les avions ont déjà été extrêmement optimisés par le passé, et les perspectives de progrès supplémentaires sont faibles (on parle d’un facteur 2 au maximum d’ici 50 ans). La deuxième est que les lois de la physique ne permettent pas le développement d’alternatives : un avion ne peut pas ralentir pour consommer moins, et ne peut pas transporter son énergie sous forme d’hydrogène ou d’électricité, car cela pèserait trop lourd. Quant à la fabrication de kérosènes non-fossiles (agro-carburants, électro-carburants, ils posent des problèmes qui sont bien documentés: large surface nécessaire, bilan carbone pas terrible, déforestation, compétition avec l’alimentation, coûts importants, etc…

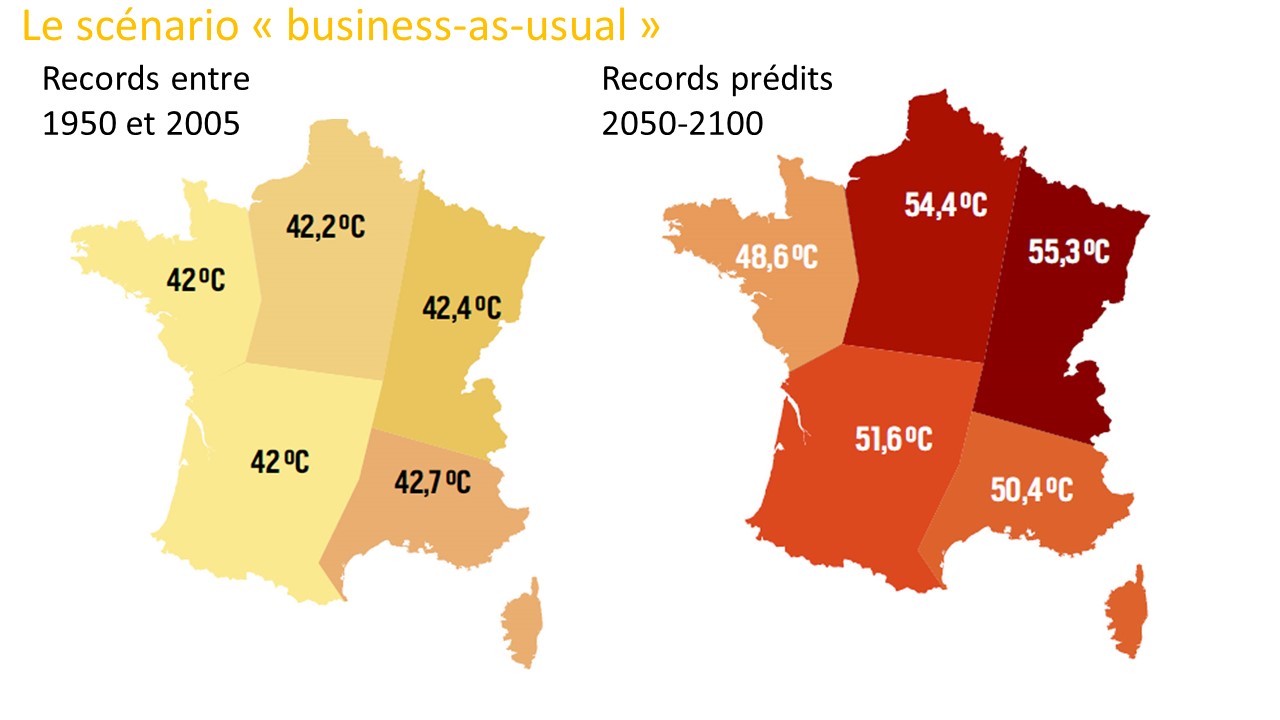

Face à ces constats, la position consistant à appeler à la diminution drastique du transport aérien est justifiée, et je la soutiens, car elle est la seule raisonnable au vu des enjeux. En cette période de canicule, il n’est pas inutile de rappeler vers quoi conduit le scénario « business-as-usual ». La figure ci-dessous, présentant les résultats d’un article scientifique de 2017, écrit par nos collègues de Météo France Toulouse, montre les températures qui pourraient être atteintes dans la seconde moitié du 21e siècle lors d’épisodes de canicules… cela nous rappelle que le dérèglement climatique, ça n’est pas seulement l’augmentation des températures moyennes, mais également l’augmentation de l’intensité de tous les phénomènes météorologiques extrêmes.

Il ne s’agit pas ici d’effrayer, mais simplement de rappeler que la position qui consiste à ne pas remettre en cause drastiquement nos niveaux de production, consommation et mobilité n’est tout simplement pas tenable… même le très consensuel journaliste Jean-Michel Apathie l’a admis la semaine dernière sur Europe 1.

Mais pour l’instant, le scénario « business-as-usual » prévaut, et nous sommes sur une trajectoire de croissance importante du transport aérien (5% par an) qui, si elle se maintient, pourrait rapidement devenir un obstacle majeur à la diminution de nos émissions. En ce qui concerne la recherche scientifique, notre groupe de réflexion toulousain, réunissant de nombreuses disciplines et quasiment tous les établissements de recherche toulousains, appelle les laboratoires à se saisir de la question et à prendre des mesures visant à réduire leur carbone. Au niveau national, cette volonté est portée par le collectif Labos1.5. Quant à l’enseignement supérieur, force est de constater que les politiques mises en places depuis quelques dizaines d’années et visant à développer à l’international les formations et à encourager la mobilité à longue distance des étudiants sont en contradiction avec un objectif de réduction des émissions.

Julian Carrey